安全体验“活”起来 科普教育“火”起来——第十四届北京安全文化论坛见闻

百年故宫如何在安全上“吹毛求疵”?微型安全馆缘何成为网红打卡地?安全文化体验如何接轨市场、形成自己的大IP……11月25日,以“安全体验‘活’起来,让首都人民生活更美好”为主题的第十四届北京安全文化论坛在北京航空航天大学举行。论坛聚焦公共安全教育基地(场馆)建设,探讨交流如何更好地发挥现有不同类别体验场所的科普宣教作用和综合体验功能,借鉴吸收各类综合教育体验场所的安全应急先进理念和科普宣教经验,提高首都人民的防灾减灾能力。

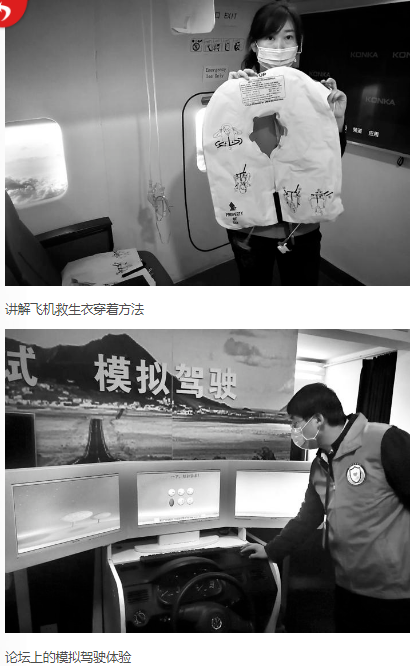

论坛现场,“体验”是与会嘉宾提到次数最多的一个词。本届论坛不但首次采用“权威发布+特邀讲座+圆桌论坛+在线直播”的模式,而且增加了现场体验环节,使安全文化触手可及。

张开双臂,拥抱体验时代

“刚才我们体验的是4级地震,下面我们将体验8级地震,请大家扶好栏杆……”听到讲解员提示后,包括记者在内的10余名嘉宾都不由自主地蹲下身子,紧紧握住身旁的栏杆。伴随着“轰隆隆”的巨响,眼前的高楼在顷刻间倒塌,记者的心提到了嗓子眼……这是在北京航空航天大学安全教育体验馆地震体验教室发生的一幕。该体验馆由学校过去的地下防空设施改建而成,虽然每间教室不大,却装饰得很逼真。

相信很多人都见过空姐演示如何使用飞机上的救生衣,但有谁真正穿过?在安全体验馆里,每名参观者都能试穿。不仅如此,大家还可以模拟驾驶撞击,走一回地铁里的专用逃生通道,拿起灭火器,当一回灭火英雄。在这之前,记者虽然对“提、拉、压”三字口诀烂熟于心,但真正操作起来,还是遇到了不少意外,比如灭火器比想象中的重,一只手提有些吃力,因为紧张,保险环拉了3次才拉出来,压下压把后,胶管无法快速对准火焰根部……

短短十多分钟的体验,让人产生思考:情绪的体验给人留下的印象最为深刻,很多事不亲自上手操作,真的很难熟练掌握。

伴随着数字技术的飞速发展,体验时代已经到来,融合了大量尖端科技的安全体验式培训教育正在发挥越来越重要的作用。在本届论坛上,来自各个领域的专家学者对此各抒己见。

“民众守护的故宫最安全,民众守护的城市最安全。谁是安全真正的主人?是民众。只有利用科学技术,吸引民众的注意力,增强民众的安全意识,才能更好地推动社会安全发展。”中国文物学会会长、故宫博物院前院长单霁翔说。

“带有互动体验的科普展览是中国科技馆开展公共安全科普的一大创新。我们针对不同的科普内容和受众群体,综合采用静态陈列、机电互动、多媒体互动等多种技术手段,激发公众兴趣。参观者在参观过程中,经历了操作、观察、发现、思考的过程,收获的不仅仅是展品所演示的现象和原理,还有观察方法、思维方式等的启迪和探究的乐趣。”中国科协党组成员、中国科技馆馆长、党委副书记殷皓说。

北京天恒建设集团有限公司董事长杨金锋,在论坛上为大家讲述了她与安全馆的故事。作为一个老牌建筑施工企业,天恒建设集团在生产安全中也吃了不少亏,承受着巨大的安全管理压力。如何增强工人的安全意识,是摆在企业面前急需解决的难题。2013年,一个偶然的机会,杨金锋陪着孩子去中国科技馆玩,看到孩子对互动性项目很兴趣,掌握要领快,她深受启发。要是工人的安全培训中也能有互动体验,效果肯定好。有了想法有了方向,立即行动。经过2个月的筹备,该公司投资600万元,利用原有的厂库房改建成了北京天恒安全体验培训中心,在建筑行业率先开展体验式安全教育培训。

“多次说教不如一次体验,体验培训中心建成以来,已累计培训工人23.2万人次,公司连续6年零伤亡零事故。2019年,我们又推出了安全屋项目,利用声、光、电以及虚拟现实技术等科技手段,模拟各个岗位工人一天中可能会遇到的安全问题,大大增强了工人的安全意识。”杨金锋说。

分级分类,更科学更规范

近年来,体验式安全教育基地蓬勃发展,体验式安全培训越来越受到群众欢迎,而场馆建设标准和规范缺失、场馆运营能力不强、讲解员素质参差不齐等问题也逐渐凸显,如何科学引导、规范管理体验式安全教育基地成为各地政府面对的一大难题。

“安全宣传教育要讲实效,必须贴近百姓,让群众入脑入心。多年来,我们搞安全教育、安全培训都缺乏一个明确的载体、抓手,安全体验馆恰恰解决了这一问题。利用声光电、云计算、5G技术等,可以为群众带来真实的灾害体验,大范围推广安全体验馆的时机已经成熟。目前的问题是,安全体验馆应该具备什么功能,该如何运营等缺乏相关的标准和规范,我们想要通过这次评估推动公共安全教育基地向着专业化、科学化和规范化方向发展。”北京市应急管理局党委书记、局长张树森说。

2020年初,北京市突发事件应急委员会办公室、北京市安全生产委员会办公室联合印发文件,开展全市公共安全教育基地分类分级评估工作。这是全国首个面向公共安全教育基地开展的分类分级评估工作,并依托专家起草制定了全国第一个体验式安全教育基地的评估标准。

通过梳理总结现有基地情况,专家组提出“综合教育水平、互动体验水平、功能辐射水平”三个方面的考量标准,并首次提出公共安全教育基地应涉及生产安全、消防安全、自然灾害、交通安全、社会安全、人民防空、公共卫生、食品安全、急救技能“九个门类”中的一种或多种,按照“九个门类”包含情况和规范化建设水平评估为综合类和专项类基地,推动全市公共安全教育场所规范化、科学化建设与可持续发展。

专家组共收到来自全市各部门、各企业提交的评估申报材料32份。评估过程中,北京市应急办、北京市安委办坚持公平、公正、公开的原则,按照材料初审、现场评估、综合评定、网上公示等程序,对全市申请评估的公共安全教育基地进行了严格评估。

本届论坛揭晓了评估结果,22家单位分别获评北京市综合类一级、二级、专项类公共安全教育基地。据张树森介绍,未来,通过评估的北京市公共安全教育基地将统一纳入后续管理,优先成为生产经营单位开展安全生产教育和培训的重点推荐场所,优先申报北京市中小学生社会大课堂资源单位,并作为全市开展防灾减灾救灾、安全生产、应急救援等宣教活动的重要场地,在全国防灾减灾日、安全宣传咨询日、消防宣传日等主题宣教活动上发挥更大的作用。此外,为吸引更多群众打卡公共安全教育基地,论坛还发布了“北京市公共安全教育基地打卡护照”,集中展示了基地的地理位置、简要介绍、亮点项目、参观建议等。市民持“护照”到22家公共安全教育基地,可享受优先预约或限期免费服务。

小小安全馆,书写大文章

体验馆理念进入中国时间较短,目前,事故灾害科普宣教和安全体验场馆的建设进入到集中快速发展时期,无论是提升大型体验场馆公共安全教育能力还是打造小而精的社区体验场馆,无论是管理运营好现有场馆还是筹建建设好未来场馆,都是当下安全文化建设中高度关注的热点问题。在疫情防控常态化背景下,安全体验场馆能否抓住机遇,迎接挑战?与会嘉宾纷纷结合实际建言献策。

“去年,中国·唐山地震博物馆的参观者人数达40万人,今年以来仅有20万人。在疫情防控常态化背景下,如何在体验馆这样一个封闭空间内,更好更安全地开展安全教育,这确实是一个挑战。但与此同时,我们也应看到机遇,经过这次疫情,民众更加珍爱生命,更加关注安全,渴望学到更多的自救防护知识。我们必须根据群众的需求不断地调整自己,把自身的内容做起来,以适应新时代的发展。”中国·唐山地震博物馆副馆长唐华说。

作为民营安全体验馆负责人代表,杨金锋认为,民营安全体验馆要想做大做强,必须拥有一个专业的团队,包括管理团队、市场运营团队、产品研发等,只有专业化的队伍才能提供最优质的服务,才能让场馆对公众保持持续的吸引力实现社会效益和经济效益双丰收。

北京市东城区消防救援支队地坛站政治指导员李浩然所在的东城区和平里街道防灾减灾宣传教育基地,建筑面积只有300多平方米,不仅有可以乘坐防汛橡皮艇的水域漂流区,可以模仿高层紧急撤离的缓降体验区,还有可以用于专业消防员训练的烟雾逃生馆,以及可以模拟1级至8级地震的家庭仿真馆,平时来馆参观的社区居民络绎不绝。作为社区安全体验馆负责人代表,李浩然认为,要想吸引群众前来参观,场馆安排要有层次,讲述要有技巧,互动要有意思。此外,他还认为,一个顶级的安全场馆,一定要将科普、科技串联在一起,“让人们带着好奇来,带着希望走,来了还想来”。

上海诚唐文化产业集团董事长唐敬认为,目前安全应急体验基地建设要注重三个方面,分别是人本导向,“三化特色”和运营理念。

“在建的安全应急体验基地将提升安全综合能力、增强人民幸福感获得感作为根本宗旨,突出体系专业化、体验多元化、功能娱乐化特点,充分接轨市场,以文旅化思维强化可持续发展动力。”唐敬认为,“运营的思维必须纳入顶层设计,安全体验文化市场前景广阔,大有可为,可以衍生出运动拓展、主题演艺、文化街区、培训活动等多种产品,利用网络营销推广模式可以助推场馆提高人气、扩大影响力、形成富有特色的安全文化大IP。”

本文刊发于2020年12月2日《中国应急管理报》第六版,作者刘冰。